La dysplasie de la hanche

"Génétique et environnement"

Pr. Michel Franck (E.N.V. Lyon)

(Revue du mois de mars 1995)

INTRODUCTION

La dysplasie de la hanche se définit comme une affection héréditaire

caractérisée par l'incongruence articulaire (insuffisance ou

défaut de coaptation des surfaces articulaires) accompagnée

généralement d'anomalies de conformation des pièces osseuses

auxquelles peuvent s'ajouter une coxarthrose (Berthelet 1983) ; généralement

associée à une boiterie mais ce n'est pas systématique,

la dysplasie de la hanche est unie ou bilatérale ; d'origine génétique

mais avec une héritabilité moyenne, l'environnement joue sans

aucun doute, sur les porteurs, un rôle non négligeable ce qui

rend l'éradication de cette affection plus difficile et longue.

HISTORIQUE

Décrite en 1935 par SCHALLES, cette affection ne retient l'attention

que dans le début de la deuxième moitié de ce siècle

avec notamment l'intérêt des éleveurs Américains

de Bergers Allemands particulièrement concernés par ce problème

; les résultats qui figurent dans ce texte montrent, s'il en est encore

besoin, que si l'on associe volontiers Dysplasie et race de Bergers Allemands,

ce n'est pas la seule race concernée, et c'est loin d'être la

race la plus touchée ; cependant c'est la race la mieux connue dans

le monde et les éleveurs figurent parmi ceux qui sont les plus dynamiques

; ce sont eux qui, dans la plupart des pays, ont mis en place très

tôt des schémas d'éradication dont on analysera l'efficacité

ultérieurement.

Il n'est enfin pas inutile de rappeler que l'industrie de l'alimentation pour

chien s'est particulièrement développée en Atlantique

dès le début des années 50, et avec une petite décennie

de retard en Europe; il ne s'agit que d'un constat et, pour l'instant, aucune

analyse sérieuse n'a mis en évidence de corrélation entre

les deux faits.

SYNONYME

Elles furent nombreuses : subvention de la hanche, dysplasie acétabulaire,

luxation congénitale de la hanche ; ce n'est pas chez le chien une

affection congénitale (observée à la naissance) et, de

fait, l'évolution dans l'espèce canine est un peu différente

de celle observée dans l'espèce humaine où l'affection

est congénitale.

IMPORTANCE

Il est classiquement admis et les chiffres le prouvent. que toutes les races

sont affectées, à des degrés variables, les races géantes

payant le plus lourd tribu, alors que les races graioïdes (lévriers)

et les petites races ont un risque très modéré.

PLAN

Nous aborderons successivement les points suivants

- La génétique de la dysplasie

- Les races

- Architecture du chien et Biomécanique

- Rôle de la nutrition

- La réponse à la sélection

Chaque chapitre sera traité de manière très succincte

pour privilégier les résultats chiffrés et en demandant

au lecteur de bien vouloir se reporter, pour toute la partie médicale

au sens strict (diagnostic, traitements médical et chirurgical, pathogénie)

à la littérature abondante sur le sujet ; les rapports de la

Sous Commission Dysplasie de la Hanche de la Société Centrale

canine constituent une excellente base de travail pour les questions relatives

aux aspects juridiques, puisque cette affection est classée depuis

la parution du décret du 26 juin 1989, comme vice rédhibitoire.

1- La génétique de la dysplasie de la hanche

Les résultats des accouplements : contribution à

la formulation d'une hypothèse génétique.

De nombreux auteurs ont publié les résultats des accouplements

entre reproducteurs dysplasiques (D) non dysplasiques (ND), ou entre dysplasiques

(D) et non dysplasiques (ND).

Ces travaux ont été effectués pour la plupart aux U.S.A.

et en Suède, et, dans la grande majorité des cas sur le Berger

Allemand, secondairement le Retriever.

En ce qui concerne les accouplements entre reproducteurs sains (ND x ND),

les résultats se situent entre 56 % et 81 % de descendants sains, à

l'exception d'un résultat, celui de SWENSEN en 1986 qui est de 28 %.

A l'inverse, les accouplements entre dysplasiques (D x D) donnent un pourcentage

d'animaux sains qui oscille entre 6 % et 20 %, mais deux résultats

se situent en-dehors de cette fourchette : celui de NICHOLAS en 1975 (37 %O)

et celui de SWENSON en 1986 (44 %O).

Enfin les accouplements entre un reproducteur sain et un reproducteur dysplasique

(ND x D) donnent des résultats se situant dans une fourchette de 38

à 67 % de descendants sains, la majorité étant entre

40 et 60 %.

Il est clair que ces travaux ont orienté la grande majorité

des scientifiques vers une hypothèse génétique tout en

considérant que l'environnement peut jouer un rôle non négligeable.

Le déterminisme génétique

La connaissance parfaite des généalogies est indispensable pour

maîtriser le déterminisme génétique de cette affection

; de nombreux auteurs publièrent leurs conclusions.

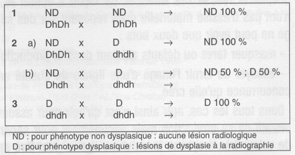

Pour GROUNDS et al (1955), HENRICSON et OLSSON (1959) le gène responsable

est un gène autosomal récessif ; dans ces conditions, si oh

est le gène en cause, les accouplements donnent les résultats

suivants (Tableau 1)

Tableau 1 : Résultats des accouplements dans l'hypothèse

d'un gène récessif responsable de la dysplasie.

Dans ces conditions il n'est pas possible de repérer

le porteur hétérozygote Dhdh par rapport à l'individu

sains DhDh ; comme on ne peut se référer qu'au phénotype

le "normal" recouvre donc deux génotypes possibles et les

réponses théoriques à un type d'accouplement sont difficiles

à évaluer sans avoir une connaissance du génotype de

chaque reproducteur ; ce dernier peut être connu à la suite d'un

accouplement avec un animal dysplasique (Accouplement 2 a) et 2 b)), de manière

à identifier les porteurs sains (Dhdh) par rapport aux animaux génétiquement

indemnes (DhDh).

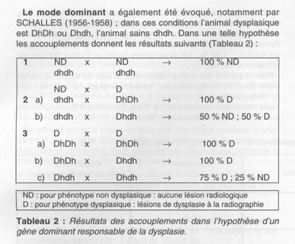

Le mode dominant a également été évoqué,

notamment par SCHALLES (1956-1958) ; dans ces conditions l'animal dysplasique

est DhDh ou Dhdh, l'animal sains dhdh. Dans une telle hypothèse les

accouplements donnent les résultats suivants (Tableau 2)

Les animaux DhDh et Dhdh, normalement dysplasiques peuvent

ne pas extérioriser cette affection au niveau de leur phénotype

c'est à dire de la radiographie ; on parle alors de gène à

pénétrance incomplète.

Ces résultats ne constituent qu'une base théorique de travail,

les notions (- bien troublantes, souvent mal utilisées, et non fondées

sur le plan scientifique) de pénétrance et d'expressivité

pouvant donner le résultat conforme à n'importe quelle réalité

de terrain ; il n'en reste pas moins que la notion de gène dominant

à pénétrance incomplète donne satisfaction dans

un certain nombre de cas.

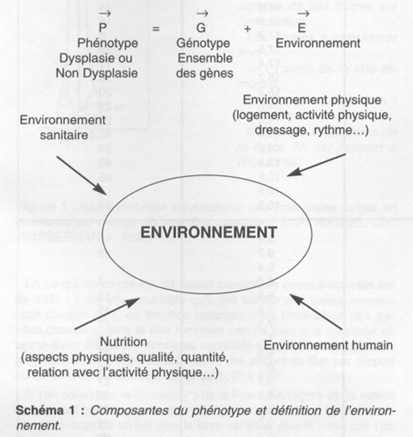

Il est cependant de plus en plus clair que le modèle polygénique

permet de répondre au mieux aux observations ; plusieurs gènes

seraient en cause et le phénotype observé est la résultante

des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement ; même

si la réalité est plus complexe, cette explication un peu schématique

a le mérite d'être très compréhensible (Schéma

1).

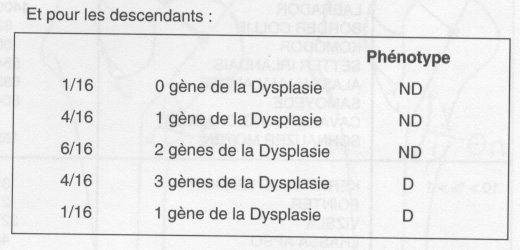

Dans cette hypothèse d'un trait polygénique

avec intervention de l'environnement, il est possible de calculer le coefficient

d'héritabilité du caractère en cause, c'est-à-dire,

mais d'une manière très simplifiée, la part génétique

(on devrait dire la variance génétique additive) rapportée

à la variation phénotypique totale. Il est important de souligner

à ce propos que les résultats obtenus sont fonction de la population

étudiée, de leur répartition géographique, de

l'année d'étude, le coefficient d'héritabilité

h2 étant un résultat relatif à une population bien ciblée

; par ailleurs, les techniques de calcul de l'h2 sont nombreuses et on comprendra

aisément que les calculs effectués ne donnent pas les mêmes

résultats (0,14 à 0,42).

Il est néanmoins important de préciser que l'environnement,

quel qu'il soit, ne peut créer un dysplasique si l'animal n'est pas

porteur de gènes de la dysplasie.

A l'inverse, un environnement favorable sera susceptible d'effacer au niveau

du phénotype (la radiographie) l'expression du ou des gènes

de la dysplasie ; en d'autres termes un chien noté A à la radiographie

peut être porteur de gènes (s) de la dysplasie : on parle alors

de porteur sain.

En conséquence la radiographie est essentielle car elle permet de faire

un premier tri (sélection massale), mais elle n'apporte pas une certitude

sauf dans le cas où des signes de dysplasie sont évidents.

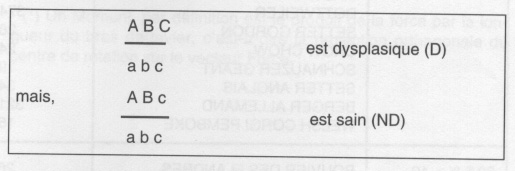

Le modèle polygénique à seuil nous apporte

une base de travail intéressante : DENIS (1990) développe ce

modèle dans l'exemple suivant

Soit trois gènes responsables à la dysplasie, A, B et C

Leurs allèles a, b, c, contribuant à une hanche saine.

Pour que la dysplasie se développe, il faut au minimum trois gènes

dominants présents simultanément dans le génotype de

l'individu atteint. Ainsi,

L'accouplement de deux individus sains mais porteurs de deux gènes de la dysplasie donnerait pour les génotypes parentaux :

Ce modèle polygénique à seuil permet de comprendre que des sujets dysplasiques puissent naître de sujets sains ; de la même façon, on peut démontrer que les sujets cliniquement atteints puissent engendrer des sujets sains.

II. Les races

Il est dommage que nous ne puissions pas donner, pays par

pays et race par race, une évaluation du taux de dysplasie ; cela tient

en partie à l'organisation de la détection de l'affection par

la radiographie, les mauvais clichés étant trop souvent retirés

de la circulation;

en conséquence, les résultats des notateurs ne concernent qu'un

échantillon non représentatif de la population.

Il est certain qu'une démarche un peu différente aurait pu être

envisagée, si cette affection n'avait pas été classée

en France vice rédhibitoire ; en effet le dynamisme des éleveurs,

leur volonté d'aboutir à une éradication nous aurait

sans doute conduit à une organisation proche de celle de la Fondation

pour l'Orthopédie Canine (OFA) aux U.S.A. ; c'est-à-dire à

un suivi radiographique des chiens dans le cadre d'une convention entre vétérinaires,

et les membres des clubs de race.

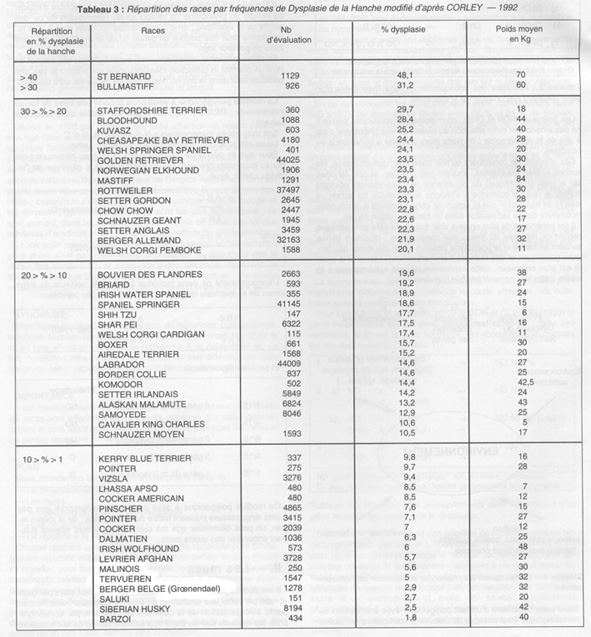

Cette Fondation nous donne aujourd'hui les résultats d'une évaluation

faite entre 1974 et 1991, et portant sur 321.183 chiens âgés

de 24 mois et plus, répartis dans 87 races comptant chacune plus de

100 sujets suivis en radiographie (Tableau 3).

On remarquera une forte contribution des races lourdes (Saint Bernard, Bullmastiff)

avec, pour ces populations, un taux de dysplasie supérieur à

40 % ; les observations faites en France démontrent le même tendance.

Pour la plupart des autres races, dont le taux de dysplasie oscille entre

30 et 10 % des effectifs, les pourcentages ne semblent pas corrélés

avec le poids.

Les races peu atteintes (< 10 %) appartiennent presque toutes aux races

de petit format et aux lévriers.

III. - Architecture du chien et biomécanique

La dysplasie de la hanche constitue indiscutablement une modification de l'architecture

normale au milieu de l'articulation coxofémorale ; la question qui

se pose est de savoir si des modifications de l'architecture relatives à

d'autres articulations ou à des orientations osseuses ou impliquant

une laxité articulaire ne peuvent constituer des facteurs favorisants

ou déclenchants la dysplasie.

En effet, il est plus vraisemblable que des effets multiples s'additionnent

pour aboutir à cette pathologie complexe que représente la dysplasie

et parmi eux, nous pouvons citer, pour ce qui concerne la construction osseuse

de chaque animal :

- l'angle de la tête fémorale par rapport au fût fémoral

(On),

- la laxité articulaire notamment pendant les premiers mois d'âge,

- l'angle d'antéversion.

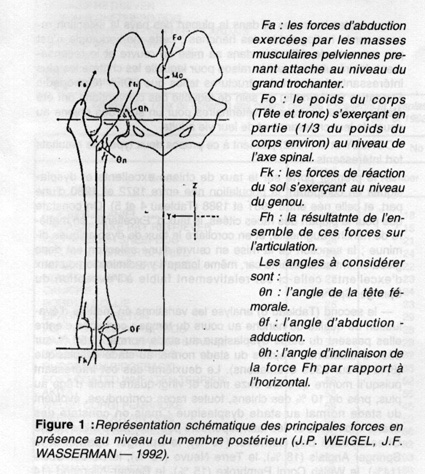

Vue en plan transversal, l'articulation coxofémorale permet de transcrire

les principales forces s'exerçant sur l'articulation et son environnement

immédiat ; il s'agit de (figure 1)

En ce qui concerne On, sa valeur considérée

comme normale est de 135° ; il est vraisemblable qu'il doit exister une

valeur normale pour chaque race, en fonction notamment de l'inclinaison des

travées osseuses dans la tête fémorale ; on ne peut que

constater en terme d'architecture, l'étonnante variabilité des

conformations de tête fémorale d'une race à l'autre avec

des angles de tête par rapport au fût fémoral qui peuvent

varier de 100° à 170°.

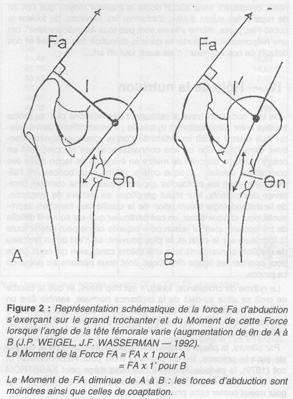

Si l'on considère le Moment (Un Moment, par définition est le

produit de la force par la longueur du bras de levier, c'est-à-dire

la projection orthogonale du centre de rotation sur le vecteur Force.) de

la Force FA (figure 2) (la notion de Moment est obligatoire dès que

l'on conçoit qu'une force s'exerce sur un bras de levier) plus le bras

est long, plus la force que l'on doit exercer pour obtenir le même effet

de rotation est faible ; plus l'angle On est grand et plus l'axe du levier

est court : en conséquence la Force Fa des muscles dont l'attache est

le grand trochanter doit être plus important pour produire le même

Moment, et donc un équilibre stable ; la conséquence immédiate

est une plus grande force Fh qui s'exerce sur la tête fémorale,

ce qui induit une plus grande tension ou compression sur l'ensemble des tissus

constitutifs de la tête fémorale et secondairement des forces

de cisaillement sur un tissu, l'os, qui est extrêmement sensible ; pour

On = 135°, la résultante des forces sur la hanche Fh est égale

à 4,4 Fo ; pour un angle de 160°, cette résultante augmente

en valeur de plus de 20% pour atteindre 5,3 Fo. De plus, non seulement cette

variation de l'angle de la tête fémorale induit une augmentation

des forces résultantes sur l'articulation, mais en outre elle en modifie

la direction.

Un angle d'adduction ou d'abduction (Of) modifié par rapport à

la normale (90°) donne sensiblement les mêmes résultats ;

dès que l'adduction augmente (rapprochement de l'axe du membre du plan

sagittal), l'angle Of augmente et en corrolaire l'angle Oh de la résultante

des forces Fh sur l'articulation ; on peut en dire autant de l'angle d'antéversion,

qui varie dans des conditions normales entre 12 et 48° (en moyenne 30°)

et qui, en augmentant, réduit le Moment du bras agissant sur l'articulation,

et contribue à générer une subluxation.

Dans des conditions sensiblement analogues mais pour des causes différentes,

la laxité articulaire a tendance à déplacer la tête

fémorale provoquant une légère subluxation (Figure 3)

avec, dans la plupart des cas, une augmentation des forces résultantes

sur la hanche Fh d'autant plus grande que le chiot est plus lourd (parce qu'il

est le plus glouton ou le plus vorace), cette résultante s'exprimant

de surcroît sur une zone articulaire très exiguë, accentuant

les phénomènes de tension et de cisaillement sur l'articulation.

Dans tous les cas cités l'inclinaison de l'angle de la résultante Fh augmente, avec des effets de stress sur les tissus cartilagineux et osseux articulaires.

Les aspects biomécaniques sont, on le conçoit,

très délicats à travailler tant au plan statique qu'au

plan dynamique ; si l'on veut néanmoins simplifier ces études,

nous conviendrons seulement, et en accord avec éleveurs et zootechniciens

de tout temps, qu'il est urgent de bien considérer l'animal bien construit

et harmonieux, celui qui peut sans effort... et sans boiterie ou démarche

anormale, subir avec succès les différentes épreuves

d'une Nationale d'Elevage par exemple. Ces épreuves améliorées

au fil des années, constituent sans aucun doute le meilleur moyen que

l'on ait de repérer les sujets d'élite, d'informer les éleveurs,

de former le public ; les juges, même s'ils ne sont pas tous "biomécaniciens",

ont une responsabilité importante dans la détection des qualités

et des défauts de nos animaux ; c'est aussi tout un art...

IV. - Rôle de la nutrition

De très nombreux travaux rapportent des relations plus ou moins étroites

entre alimentation et dysplasie ; il serait difficile de les relater tous

mais il paraît important de donner quelques lignes directives dans l'évolution

de nos connaissances sur le sujet, tout en notant l'extrême difficulté

de mettre en évidence de façon claire des corrélations

étroites ; chaque critère, même ceux concernant l'alimentation

dans les protocoles expérimentaux, sans compter l'incidence des parents,

leur statut génétique en matière de dysplasie, de la

méthodologie d'évaluation de la qualité des hanches,

représente, pour chaque essai, un cas particulier qu'il est souvent

difficile de transposer ; c'est la raison pour laquelle on ne peut retenir

toute la littérature sur le sujet et, le plus souvent, ce n'est qu'un

faisceau de résultats convergents vers une même conclusion qui

nous guide pour énoncer les lignes directrices dont nous parlions au

début de ce propos.

Le rythme de croissance, lorsqu'il est trop élevé, et que la

courbe de croît se situe au-delà de la croisance normale, semble

être un facteur favorisant, et ce d'autant plus que le statut des parents

ou de leur descendance est marqué par la dysplasie (RISER et colt 1964,

LUST et coll 1973).

Par ailleurs, la phase critique pour le développement de la dysplasie

est très précoce, les six premiers mois pour HEDHAMMER et colt

(1979), la période de trois à huit mois d'âge pour KASSTROM

(1975) ou LUST et colt (1973). Des études sont en cours en France pour

mieux cerner cette phase critique.

Des essais (HEDHAMMER et colt (1974), LA VELLE (1989)) mettent en comparaison

des lots avec des rations alimentaires considérées comme anormales

comparées à des rations restreintes de 20 à 40 % et donnent

les mêmes conclusions globales : les lots suralimentés comportent

une plus grande proportion de dysplasiques par rapport aux témoins

sous-nutris.

En matière de composant nutritionnel, tous les scientifiques reconnaissent

la difficulté de mettre en évidence leur rôle positif

ou négatif car toute variation de l'un d'entre eux met en cause l'équilibre

de la ration ; seule la vitamine C qui joue un rôle important dans la

biosynthèse du collagène par l'intermédiaire de l'hydroxylation

de la proline et de la lysine a, semble-t-il, donné des résultats

intéressants, rapportés il y a une vingtaine d'années

par BELFIELD (1974) ; dans cet essai les mères connues pour leur statut

dysplasique reçoivent 2 à 4 g d'ascorbate de sodium par jour,

les jeunes 500 mg par jour de trois semaines à quatre mois, et 1 à

2 g par jour de quatre mois à deux ans ; les radiographies à

dix mois ne revélèrent aucun cas de dysplasie. Le rôle

exact du métabolisme de la vitamine C n'est pas encore totalement élucidé.

V- La réponse à la sélection

Pour toutes les races et dans la plupart des pays la sélection repose

sur la radiographie des hanches ; cette méthodologie n'est pas exempte

de difficultés dans sa mise en oeuvre et le recensement des résultats

; c'est la raison pour laquelle les chiffres les plus intéressants

émanent de structures telles que l'OFA (Orthopedic Fundation for Animais)

au sein de laquelle des conventions ont été établies

entre éleveurs et vétérinaires pour un suivi des chiens

au cours de leur croissance et de leur vie adulte.

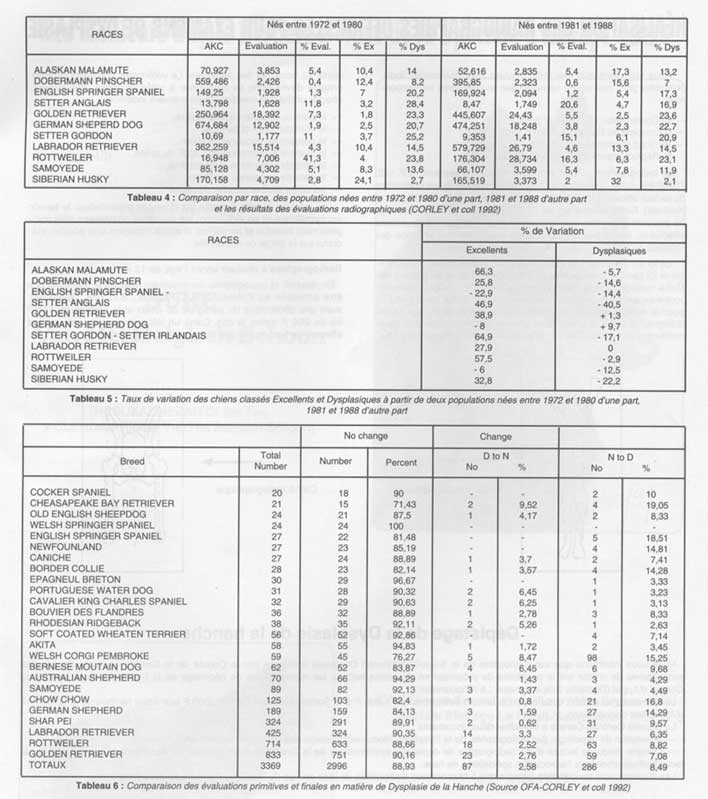

CORLEY et al (1992) publient à ce propos deux types de résultats

fort intéressants :

- le premier porte sur le taux de chiens excellents et dysplasiques en comparant

la population née entre 1972 et 1980 d'une part, et celle née

entre 1981 et 1988 (Tableau 4 et 5). On constate que pour la plupart des races

citées, le taux d"'Excellents" en matière de hanche

augmente, et en corollaire le taux de dysplasiques diminue ; la sanction de

la mise en oeuvre d'une sélection est donc globalement satisfaisante

car, même lorsqu'il y a diminution du taux d'excellents, celle-ci est

relativement faible à l'exception du Springer Spaniel.

- le second (Tableau 6) analyse les variations en matière d'évaluation

de qualité de hanche au cours du temps ; certaines d'entre elles passent

du stade dysplasique au stade normal (2,58 % sur 3369 évaluations),

d'autres du stade normal au stade dysplasique (8,49 % sur 3369 évaluations).

Le deuxième cas est intéressant puisqu'il montre qu'entre onze

mois et vingt-quatre mois d'âge au plus, près de 10 % des chiens,

toutes races confondues, évoluent du stade normal au stade dysplasique

; mais on constate des écarts importants et des taux supérieurs

pour les races telles que le Cheasapeake Bay Retriever (19 %), le Springer

Spaniel et le Springer Anglais (18 %), le Terre Neuve (15 %), le Border Collie

(14%), le Welsh Corgi Pembroke (15 %), le Berger Allemand (14 %), expliqués

sans doute par une plus grande difficulté de mise en évidence

précoce d'un processus qui peut être plus long dans certaines

races par rapport à d'autres.

En ce qui concerne la variation inverse, à savoir une évaluation

dysplasique suivie par une évaluation normale quelques mois plus tard,

il semble difficile de ne pas évoquer l'expérience du radiologiste,

éventuellement également une plus grande laxité articulaire

dans certaines races (Cheasapeake Bay Retriever, Cavalier King Charles, Welsh

Corgi Pembroke...).

Au total ce dernier tableau montre, s'il en est besoin, que l'évolution

des évaluations des radiographies est faible au cours du temps; en

outre l'expérience des opérateurs ne pourra que grandir pour

améliorer encore ces chiffres dans le sens d'une diminution et ce dans

tous les pays où un tel programme d'éradication est mis en oeuvre.

CORLEY et al (1992) insistent également sur le fait

que la réponse à la sélection est variable dans toutes

les races, cela étant dû le plus souvent au rôle dynamique

d'un noyau d'éleveurs plus ou moins important ; leur poids sur le marché

des reproducteurs, leur expérience et l'exemplarité, contribuent

manifestement à assainir plus ou moins vite une population donnée.

En conclusion, il est bien montré une réduction de cette affection

dans le temps, mais la sélection est un travail de fourmi, qu'il faut

mener patiemment, et dont les résultats resteront lents. Par ailleurs,

mais doit-on encore le dire ?, l'information des éleveurs, la formation

de tous ceux qui approchent de près ou de loin l'élevage du

chien, la formation du public, constituent des orientations à ne pas

négliger même si l'on a l'impression de répéter

; cela n'est jamais inutile...

Pr. Michel FRANCK

Chaire de Zootechnie et Economie rurale

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon